サッカーは常に怪我と隣合わせの競技です。特に大きな怪我をしてしまうと、競技に復帰するまでにかなりの時間がかかり、怪我をする前の状態に完全には戻れないこともあります。サッカーを楽しんでいる子供たちには、そんな苦しい思いをしてほしくないですよね。私もサッカーで何度か怪我を経験して辛い思いをしてきました。

ただ怪我や障害は防ぎきれない物でもあります。

しかし日頃から予防をしておく事で少しでも発生する可能性を減らす事が出来ます!

そこで今回は起きやすい怪我・障害とその予防法をお伝えしていきます!

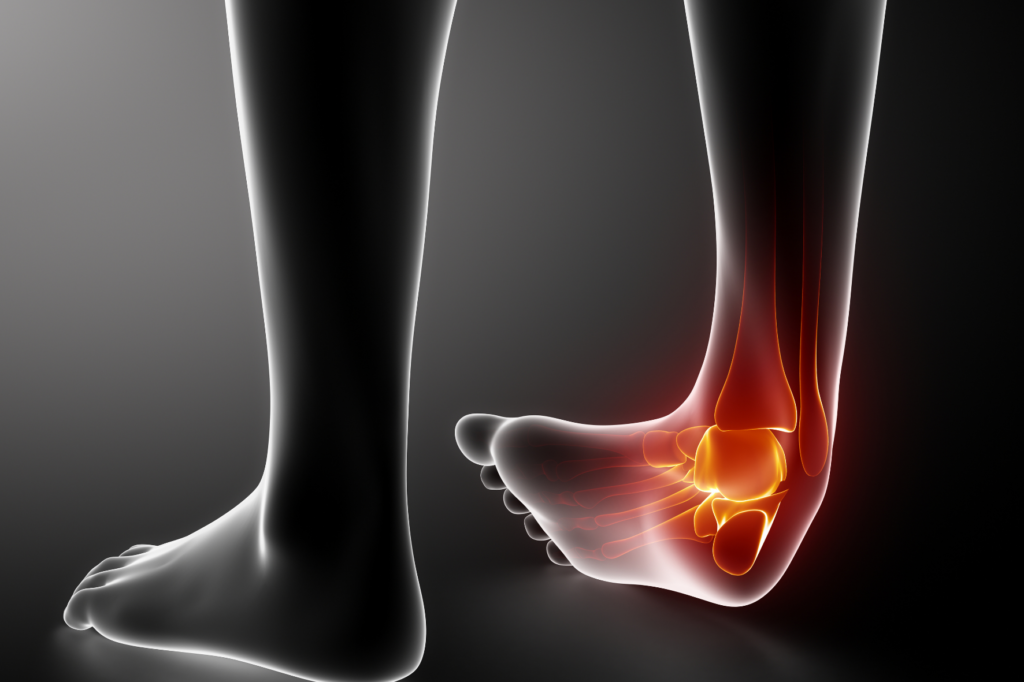

1. 足首の捻挫

足首の捻挫は、サッカーで最もよく起きる怪我の一つです。軽度の捻挫であれば、数日から1週間ほど安静にしていれば回復しますが、重度の捻挫では足首の靱帯(特に三角靱帯)を損傷、場合によっては断裂する恐れがあり、復帰までに数カ月かかる可能性もあります。

ちなみに私も捻挫で靱帯を損傷してしまい、復帰するまで2か月半かかりました。

予防策:

- 運動前に足首周りのストレッチを行う

- 足首周りの筋肉を鍛える(例: カーフレイズ)

- テーピングやサポーターを使う

捻挫は着地をする瞬間に踏み外したりと防ぎきれない怪我にはなります。ただ足首を支える筋肉を鍛える事で、足首が簡単にひねったりしてしまう可能性を減らす事は出来ます

つま先立ちをして踵を上げ下げする「カーフレイズ」が効果的です。

日頃から捻挫癖がある子は運動中は足首のテーピングやサポーターを使う事も一つの方法です

2. シーバー病(踵の痛み)

サッカーの練習や試合の後、子供が「踵が痛い」と訴えたことがありませんか?これは「シーバー病」と呼ばれる成長期に多い症状です。アキレス腱や足裏の筋肉が硬くなることで、踵の骨に炎症が起こり痛みを伴います。特にランニングやジャンプが多いサッカーでは発症しやすいです。

予防策:

- 足裏やふくらはぎのストレッチを行う

- 足に合ったインソールを使う

もし踵に痛みがある場合、たとえ我慢できる程度でも無理をせず、休息を取ることが大切です。炎症は、安静にすることが大切です。

3. オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)

オスグッド病は、成長期の子供によく見られる膝の痛みです。急激な骨の成長に対して、筋肉や腱の成長が追いつかず、膝の下に炎症が起こります。無理に運動を続けると、症状が悪化してしまうため注意が必要です。

予防策:

- 大腿四頭筋(太ももの前側)のストレッチ

- 運動後のアイシング

大腿四頭筋が硬くなると、オスグッド病が発症しやすくなるため、運動前後のストレッチやアイシングで筋肉をしっかりケアすることが重要です。

最後に

サッカーにおいて怪我は避けられない部分がありますが、しっかりと準備や対策を行うことで、怪我のリスクを減らすことができます。特に成長期の子供たちにとって、適切なストレッチや筋力トレーニング、休息は怪我を防ぐために非常に重要です。子供たちが安心してサッカーを楽しめるよう、怪我の予防にしっかり取り組んでいきましょう。