スポーツに怪我はつきもの

スポーツを行う以上、どうしても常に怪我は隣り合わせにある状態になります。

皆さんも子どもや学生時代にスポーツを行っていて、怪我をしてしまった経験はありますか?

私自身も、中学・高校時代にサッカーの練習中に、完治までに3か月以上かかった怪我を経験しました。

できれば、サッカーを頑張っている子どもたちには、同じような思いをしてほしくないと思っています。

ただ、どれだけ気をつけていても、怪我を100%防ぐのは難しいものです。

そこで今回は、怪我をしてしまった場合の対処と、競技復帰までのリハビリの過程についてご紹介していきます。

リハビリに関しては私の実体験をもとに、対処法についてはトレーナーの資格を持つ立場から、知識をもとにお伝えします。

怪我が発生した場合の対処

接触プレーの多いサッカーでは、打撲・捻挫・肉離れといった怪我が起きやすいです。

そんな時に行う応急処置として、「RICE処置(ライス)」というものがあります。

これは以下の4つの処置の頭文字を取った言葉です:

- Rest(安静)

- Icing(冷却)

- Compression(圧迫)

- Elevation(挙上)

Rest(安静)

怪我をした、あるいは怪我の疑いがある場合は、その部位を動かさずに安静にすることが第一です。

プレー中や練習中の場合は、すぐに中断して休ませましょう。

軽い痛みであっても、揉んだり無理に動かしたりせず、まずは様子を見ることが大切です。

特にサッカーなどの競技中は、アドレナリンの影響で痛みを感じにくくなっており、

子どもに聞いても「大丈夫!」と言うことが多いですが、一旦は休ませるよう促してください。

その場では軽い怪我に見えても、無理にプレーを続けることで、大怪我につながることがあります。

▶ 私の実体験

私が中学の頃、着地時にバランスを崩して少し膝に痛みを感じたものの、そのままプレーを続けてしまいました。

帰り道では足を引きずりながら帰宅し、翌日にはまったく足が動かせない状態に。

病院で診てもらったところ、膝蓋骨(ひざのお皿)にひびが入り、復帰までに3か月を要しました。

このような事態を防ぐためにも、たとえ軽く見える怪我であっても、まずは無理をせず安静にしてください。

Icing(冷却)

冷却は患部を冷やすことで、腫れや痛みを抑える効果があります。

氷のうや保冷剤をタオルで包んで、直接肌に当てないようにして使用します。

目安としては20〜30分間冷やす → 感覚が戻ったら再度冷やすというサイクルで行います。

冷やしすぎは凍傷のリスクがあるため、冷感がなくなったら一旦中断するのがポイントです。

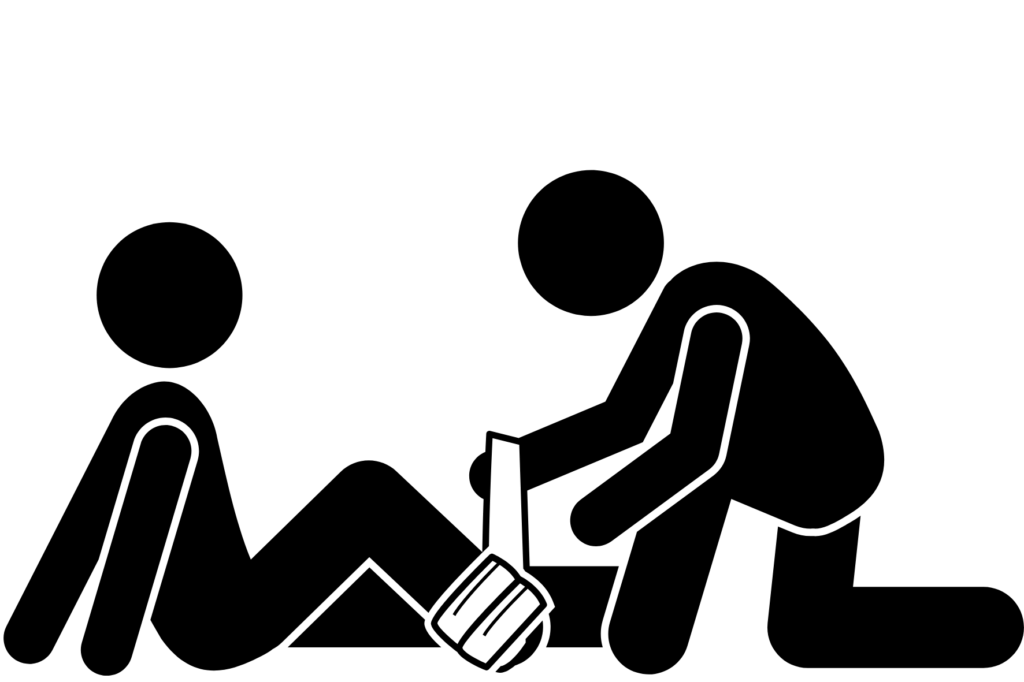

Compression(圧迫)

冷却とあわせて行うと効果的なのが圧迫です。

包帯やテーピングで軽く巻いて、腫れや内出血を抑えることができます。

ただし、強く巻きすぎないよう注意してください。

目安は「指が1本入るくらいの隙間」を保つ程度の圧迫です。

ただテーピングや包帯を常に持っている方は少ないと思いますので、代用品としてタオルやハンカチでも構いません。

その場にある柔らかく幅のある布で、軽く巻いて圧迫しましょう。

※ただし、細すぎる紐やコード類などでの圧迫は血流を阻害し、かえって危険です。

できるだけ幅のある柔らかいものを使うようにしてください。

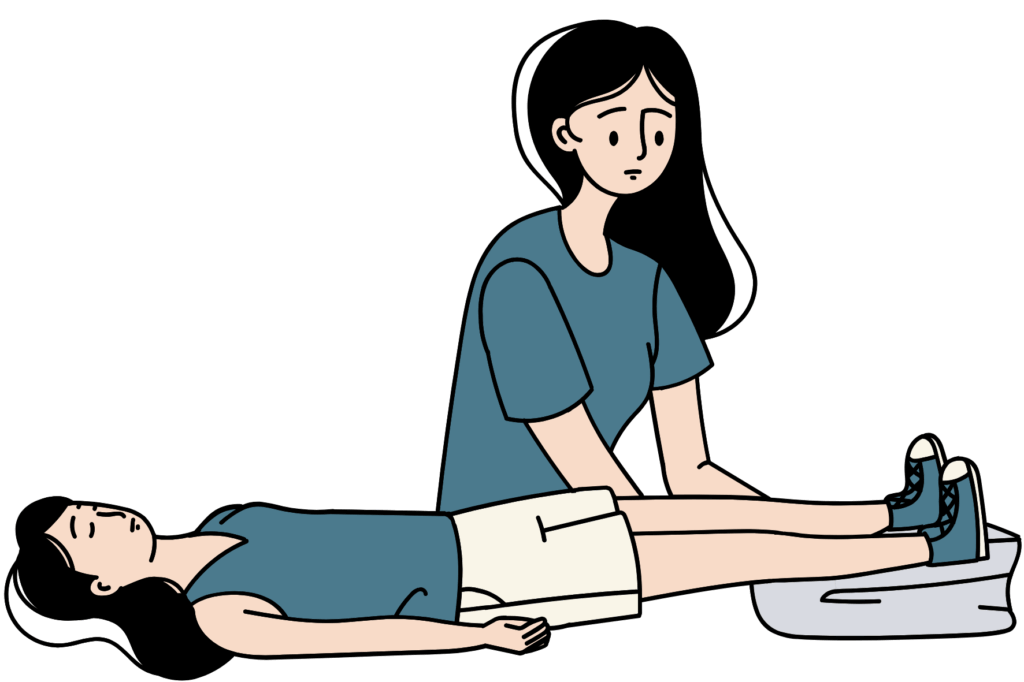

Elevation(挙上)

挙上とは、怪我をした部位を心臓より高い位置に保つことを指します。

これにより、血液が重力の影響で心臓へ戻りやすくなり、腫れや内出血の進行を抑えることができます。

特に足首・ひざ・太ももなどの下半身の怪我では、地面と同じ高さにしておくと血液が溜まりやすく、腫れが悪化しやすくなります。

そのため、できるだけ早い段階で患部を高く保つことが重要です。

▶ 保護者の方へ

応急処置と聞くと、トレーナーや医師のような専門職でなければできないと思いがちですが、

「とりあえず冷やす」「安静にさせて様子を見る」だけでも立派な応急処置です。

難しく考えずに、できる範囲でできることを行ってください。

リハビリで競技復帰するまで

応急処置を行っても、競技復帰までには時間がかかることがあり、

その場合はリハビリによる段階的な回復が必要です。

リハビリではまず、患部の状態を確認し、可動域(動く範囲)や痛みの有無を見ていきます。

特に長期間の安静が必要な怪我では、患部の痛みが落ち着いてきた段階で、

少しずつトレーニングを取り入れていきます。

私も膝の怪我をした際、リハビリを始めた頃には左右の脚の太さが明らかに違いました。

安静にしていた方の足は筋力が落ちて細くなり、左右のバランスが取れていない状態でした。

このようなまま競技に復帰すると、また新たな怪我を引き起こすリスクがあります。

そうならないために、筋力や可動域を元の状態に戻すためのトレーニングを丁寧に行います。

痛みもほとんど消えて、筋力もだいぶ戻ってきたら競技に復帰することができます。

ただし、復帰直後から100%の強度でプレーをするのではなく、軽めの運動や低強度の練習から徐々に慣らしていくことが大切です。

また、「もう大丈夫そうだから」と自分や子どもの判断で復帰を決めてしまうのは非常に危険です。

痛みがないように見えても、筋力やバランスがまだ十分に戻っていないケースもあります。

そのため、必ず復帰前にはトレーナーや医師など、専門の方に状態を確認してもらうようにしましょう。

しっかりと体の状態を見てもらい、「もう安心してプレーできる状態かどうか」を客観的にチェックしてもらうことで、再発のリスクを大きく減らすことができます。

まとめ|無理をしないことが、復帰への近道

怪我は誰にでも起こり得ます。

ただし、その直後の対応と、回復までのリハビリの質によって、回復スピードや再発リスクは大きく変わります。

「軽い痛みだから大丈夫」

「子どもが大丈夫と言ってるから問題ない」

そんな判断が、大きな怪我に繋がることもあります。

私自身の経験も踏まえて言えるのは、

無理せず、一歩ずつ丁寧にケアしていくことが、結局は一番の近道だということです。

ぜひ、お子さんが怪我をしてしまった際には、今回ご紹介した内容を思い出してみてください。

✅ この記事を読んだ方にはこちらもオススメ

・日頃から怪我のリスクを減らせいますか?

元ストレッチトレーナーがサッカー後に行うべきストレッチを紹介

👉少年サッカーでおすすめのケアストレッチ3選

・準備運動でも怪我のリスクを減らそう!

準備運動にもストレッチ⁉動的ストレッチを紹介!

👉サッカー少年が行うべき動的ストレッチ

・怪我の予防には道具も大事⁉

サッカーには必須なサッカーシューズの選び方と買い替えのタイミングの解説

👉子供のサッカーシューズ、ちゃんと選べている?買い替えのタイミングは大丈夫?